Prezado(a) aluno(a), quando elaboramos um texto, fazemos uso de recursos que auxiliarão para que ele seja compreendido. No que tange à produção textual, dois elementos são bastante relevantes para dar textualidade ao que se escreve. Tratam-se da coerência e da coesão.

Nesta unidade, abordaremos, portanto, os conceitos de coerência e coesão, descrevendo como esses elementos contribuem para atribuir a textualidade aos enunciados. Primeiramente, para iniciarmos nosso conteúdo, trataremos, brevemente, da Linguística textual, que abrirá os caminhos para que, assim, possamos explanar sobre os dois pontos principais que estarão em foco.

Ao discorrermos a respeito da coerência, abordaremos os casos de coerência semântica, sintática, pragmática e estilística, verificando ocorrências que exemplifiquem cada um desses conceitos. Veremos, ainda, a coerência no texto, trazendo textos que mostram diferentes situações de coerência. Para finalizar o tema, discorreremos acerca dos fatores de coerência, ou seja, dos pontos que levam o texto a estabelecer seu sentido pretendido.

Quando falarmos de coesão, será possível compreender que os elementos coesivos dão clareza ao texto, contudo a coesão não é considerada uma condição necessária para isso. Discorreremos sobre a coesão referencial e a coesão sequencial, sendo que, na primeira, notamos que o refente faz com que as palavras tenham relação entre si, já na segunda, respectivamente, a sequência faz com que texto progrida e se desenvolva.

Esperamos que você possa compreender a coerência e a coesão como elementos distintos e que se relacionam para dar textualidade aos enunciados.

Querido(a) aluno(a), a linguagem, seja ela verbal ou não verbal, oral ou escrita, é essencial para concretização da comunicação em sociedade. Especialmente por esse motivo, ela vem sendo estudada, ao longo do tempo, por diferentes perspectivas teóricas. Nesse contexto, consolida-se a Linguística, uma ciência que “tem por finalidade elucidar o funcionamento da linguagem humana, descrevendo e explicando a estrutura e o uso das diferentes línguas faladas no mundo” (FIORIN, 2013, p. 42). Para cumprir esse objetivo, essa ciência desdobra-se em diversas vertentes, que tinham o propósito de contribuir para o estudo da língua e da linguagem.

Uma dessas vertentes linguísticas foi a Linguística Textual, que surgiu na Europa, na década 60, com o intuito de “descrever fenômenos sintático-semânticos” que ocorriam “entre enunciados ou sequências de enunciados” (KOCH, 2000, p. 11). Nessa época, os estudos eram, ainda, muito voltados à gramática estrutural. Com o avançar dos estudos, a Linguística textual foi ganhando outras características e objetos, passando do estudo exclusivo de palavras ou frases soltas para a análise de textos, que, para essa teoria, como destaca Koch (2000, p. 14), é a “unidade básica de comunicação da linguagem”. Dessa forma, Marcuschi (1986, p. 12-13) sintetiza que

a Linguística textual trata o texto como um ato de comunicação unificado num complexo universo de ações humanas. Por um lado, deve preservar a organização linear que é o tratamento estritamente lingüístico abordado no aspecto da coesão e, por outro, deve considerar a organização reticulada ou tentacular, não linear portanto, dos níveis de sentido e intenções que realizam a coerência no aspecto semântico e funções pragmáticas.

Observa-se, então, que a coesão e a coerência, foco desta unidade, são conceitos desenvolvidos na Linguística Textual, responsáveis por instaurar a textualidade. Embora ambos os fatores sejam importantes para a compreensão e a constituição de um texto, atualmente, coesão e coerência são consideradas noções distintas. A coerência é responsável pela construção de sentidos para o texto, envolvendo, nesse processo, fatores linguísticos, cognitivos e interacionais (KOCH, 2004). A coesão, por sua vez, diz respeito às formas como palavras, frases e orações estão relacionadas entre si em uma sequência textual (FÁVERO, 1991), envolvendo, assim, fatores gramaticais e lexicais em sua constituição.

Nesse sentido, pode haver construções textuais coerentes, sem a presença de elementos coesivos, assim como é possível a existência de sequências escritas com presença de elementos coesivos, mas que não constituem textos, como vemos, respectivamente, nos exemplos a seguir.

Nota-se que, no exemplo 1, apesar de não ter elementos coesivos que liguem a sequência das informações, é possível atribuir um sentido (um casal que se encontra para decidir sua situação afetiva e, sem acordos satisfatórios, se divorcia). Em contrapartida, no exemplo 2, há elementos coesivos que permitem uma ligação entre as informações (porque, e, por isso), porém o sentido proposto é incoerente, uma vez que as informações apresentadas se contradizem (um casal que deseja viver junto toda a vida não marcaria a data do divórcio nem brigaria por liberdade).

A partir dessas considerações, caro(a) aluno(a), é possível afirmar que, ainda que apresentem definições distintas,

a coerência e a coesão têm em comum a característica de promover a inter-relação semântica entre os elementos do discurso, respondendo pelo que se pode chamar de conectividade textual. A coerência diz respeito ao nexo entre os conceitos e a coesão, à expressão desse nexo no plano lingüístico (VAL, 2004, p. 7).

Coesão e coerência são, portanto, responsáveis por fazer com que um conjunto de palavras seja, de fato, um texto. Nas seções a seguir, serão discutidas as particularidades de cada um desses fatores, com o intuito de fazê-lo(a) compreender o que é essencial para a textualidade dos enunciados.

Caro(a) aluno(a), a coerência está relacionada com estabelecer sentido ao texto. Ao tratarmos de coerência, é relevante que nos façamos valer da definição apresentada por Koch e Travaglia (2009, p. 53):

É a coerência que faz com que uma seqüência lingüística qualquer seja vista como um texto, porque é a coerência, através de vários fatores que permite estabelecer relações (sintático-gramaticais, semânticas e pragmáticas) entre os elementos da seqüência (morfemas, palavras, expressões, frases, parágrafos, capítulos etc.), permitindo construí-la e percebê-la, na recepção, como construindo uma unidade significativa global.

Diante da visão dos autores, podemos inferir que é por meio da coerência que a textualidade se faz presente nas sequências linguísticas. No entanto, ainda assim, difícil se faz defini-la por intermédio de um conceito, dessa forma, traremos situações que tornarão possível a sua percepção.

Quando o conceito de texto é estudado, um dos temas recorrentes a ser discutido é a construção incoerente. Muitas vezes, esses comentários estão relacionados ao raciocínio lógico. Vejamos algumas frases que exemplificam essas ocorrências:

No exemplo da frase (1), a incoerência se deve ao fato de, primeiramente, mostrar uma ação acabada e que, não obstante, continuou sendo executada. A incoerência da frase (2) se dá por as duas frases não se oporem uma à outra, visto que o fato de João faltar ao trabalho é uma consequência de estar doente. Na frase (3), constata-se a incoerência por se atribuir a gravidez a um objeto.

É possível perceber que, mais do que a combinação de elementos linguísticos, para estabelecer a coerência, são necessários conhecimentos anteriores. De acordo com Koch e Travaglia (2000, p. 12),

o juízo de incoerência não depende apenas do modo como se combinam os elementos lingüísticos no texto, mas também de conhecimentos prévios sobre o mundo e do tipo de mundo em que o texto se insere, bem como do tipo de texto.

Ou seja, a incoerência nas frases (1), (2) e (3) só foram percebidas devido aos conhecimentos que trazemos de mundo que nos fazem detectar a inconsistência naquilo que está enunciado nos três exemplos.

No nosso quarto exemplo para elucidar a coerência, trazemos um texto composto, somente, por substantivos precedidos de artigos.

(4) O casamento

O amor.

O anel.

O pedido.

A preparação.

A espera.

A ansiedade.

O dia.

O vestido.

A igreja.

O pai.

A marcha.

A entrada.

O altar.

Os noivos.

O sim.

Além do texto “O casamento” ser, visivelmente, um poema, é possível compreendê-lo e perceber que ele estabelece coerência pelos fatos que são narrados, ainda que seja somente com poucas palavras, sem quase nenhuma descrição. Nesse caso, a coerência se dá quando o leitor ativa seus conhecimentos prévios já a partir do título “O casamento”, percebendo toda a relação entre o texto e um casamento.

O exemplo (5) apresenta o mesmo tema contado em prosa e com a presença de elementos coesivos.

(5) Eram completamente apaixonados um pelo outro, mas, ainda assim, Tereza não imaginava a surpresa que Antônio lhe preparava. Ele, ao passar pela loja, fitou o anel e decidiu comprá-lo. Pediu a amada em casamento durante o pôr do sol no lugar em que se conheceram.

Depois disso, vieram os preparativos. Eram tantos detalhes até a chegada do grande dia, que ainda parecia distante, causando-lhes grande ansiedade.

O tempo, porém, foi generoso em sua espera e, quando menos esperavam, o grande dia chegou. Tereza não conteve as lágrimas quando se viu no espelho com seu vestido de noiva.

No caminho até a igreja, sentia o coração sair pela boca, mas se acalmou quando encontrou seu pai que, abraçando-a fortemente, disse-lhe o quanto estava linda.

A marcha nupcial anunciou sua chegada e ela caminhou feliz até o altar onde encontrou seu amado. Os noivos transbordavam amor entre sorrisos e olhares. Ao dizerem sim um ao outro, foram felizes para sempre.

Nesse exemplo, é mais fácil perceber que o texto é coerente, uma vez que, claramente, os fatos são apresentados e todos eles têm uma relação entre si, dentro daquilo que o leitor espera referente ao casamento.

Para Koch e Travaglia (2000, p. 21),

a coerência está diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto, ou seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido para os usuários, devendo, portanto, ser entendida como um princípio de interpretabilidade, ligada à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e à capacidade que o receptor tem para calcular o sentido desse texto.

Os autores trazem, ainda, uma importante consideração a respeito do tema ao dizerem que, “portanto, para haver coerência, é preciso que haja possibilidade de estabelecer no texto alguma forma de unidade ou relação entre seus elementos” (KOCH; TRAVAGLIA, 2000, p. 21). O exemplo (6) nos permite esclarecer essa relação.

O diálogo apresentado pode parecer incoerente se não analisarmos o contexto. Ao dizer “a campainha”, o que se pretende é avisar que a campainha está tocando e o intuito é que o outro atenda à porta. Ao receber a resposta “estou ocupada”, entende-se que o outro não poderá atendê-la e, portanto, seu “ok.” é uma maneira de dizer “eu atenderei a porta então”.

Van Dijk e Kintsch (1983, apud KOCH; TRAVAGLIA, 2000) consideram a coerência em diferentes tipos. Ao apresentarem a coerência semântica, inferem que o texto não pode ter contradição, visto que a semântica está ligada às relações de sentido entre as estruturas.

Considerando a cor do céu azul, a frase do exemplo (7) se mostra contraditória, uma vez que se espera que as roupas de Eliana não sejam vermelhas, mas sim da cor do céu, isto é, azul.

A coerência sintática está relacionada aos meios sintáticos usados para expressar a coerência. Exemplos são a ordem sintática da frase, os elementos coesivos, a seleção lexical.

No exemplo (8), em A, vemos que o recurso sintático utilizado não tem relação com a frase, desse modo, ela está incoerente. Já em B, é possível compreender o sentido da frase e o motivo de Raul não ter entrado no show.

A coerência pragmática está relacionada ao fato de o texto seguir uma sequência de atos de fala. Essas falas devem estar ligadas com as mesmas condições de uma situação comunicativa.

No exemplo (9), temos uma situação incoerente, pois a resposta dada à pergunta “vamos ao cinema?” não tem relação alguma. Ocorreu uma incoerência, uma vez que não se espera que a resposta seja o prato que comeu na refeição quando se convida para ir ao cinema.

Na coerência estilística, espera-se que o enunciado mantenha o mesmo padrão de estilo. Por exemplo, ao fazer uso da linguagem culta, aquele que enuncia não deveria fazer uso de uma linguagem coloquial.

A mudança de linguagem no bilhete de Marcelo para o chefe foi incoerente. Embora seja possível entender que ele vai se casar e gostaria de viajar, o fato de ele mudar de uma linguagem culta para a coloquial causa estranheza, tanto pela mudança como por não ser comum enviar, para o chefe, bilhetes tão descontraídos.

Para esclarecer ainda mais o tema coerência, vamos assistir à aula do professor Kalife, que tem por objetivo melhorar a redação dos seus alunos por meio do entendimento da coerência. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=S2jkENuaCJk>.

Caro(a) aluno(a), para falarmos de coerência e texto, podemos, baseados em Koch e Travaglia (2000), dividir a produção de texto em três fases:

Diante dessas informações, podemos perceber, então, que, nem sempre, para que a ideia do autor seja compreendida pelo receptor, o texto deve seguir um roteiro comum. Vejamos o texto Circuito fechado, de Ricardo Ramos (1978, p. 21-22).

Embora não apresente elementos coesivos, o texto de Ricardo Ramos tem coerência. A princípio, pode causar estranheza, no entanto, com uma leitura mais atenta, é possível perceber a coerência do texto por meio das relações semânticas entre as palavras, que têm a ver com o dia a dia do personagem. Assim, é possível perceber que o texto descreve o dia de um homem, desde que acorda até quando vai dormir ao final do dia; isso só é possível porque ativamos em nossa memória o conhecimento de que as palavras têm entre elas uma ligação.

Agora, vejamos um exemplo de texto que tem elementos coesivos, mas que, embora possua coerência, requer que o leitor compreenda o texto.

O texto Feliz, de Yara Dias (2017, on-line), também não segue um roteiro comum. A história inicia com o final da personagem sendo narrado. Em uma leitura desatenta, poderia passar despercebido para o leitor que a personagem terminou sozinha e feliz, e a coerência do texto ficaria comprometida sem essa interpretação. O texto, entretanto, se faz coerente e interessante exatamente pelo fato de fugir do óbvio e exigir essa atenção de quem o lê.

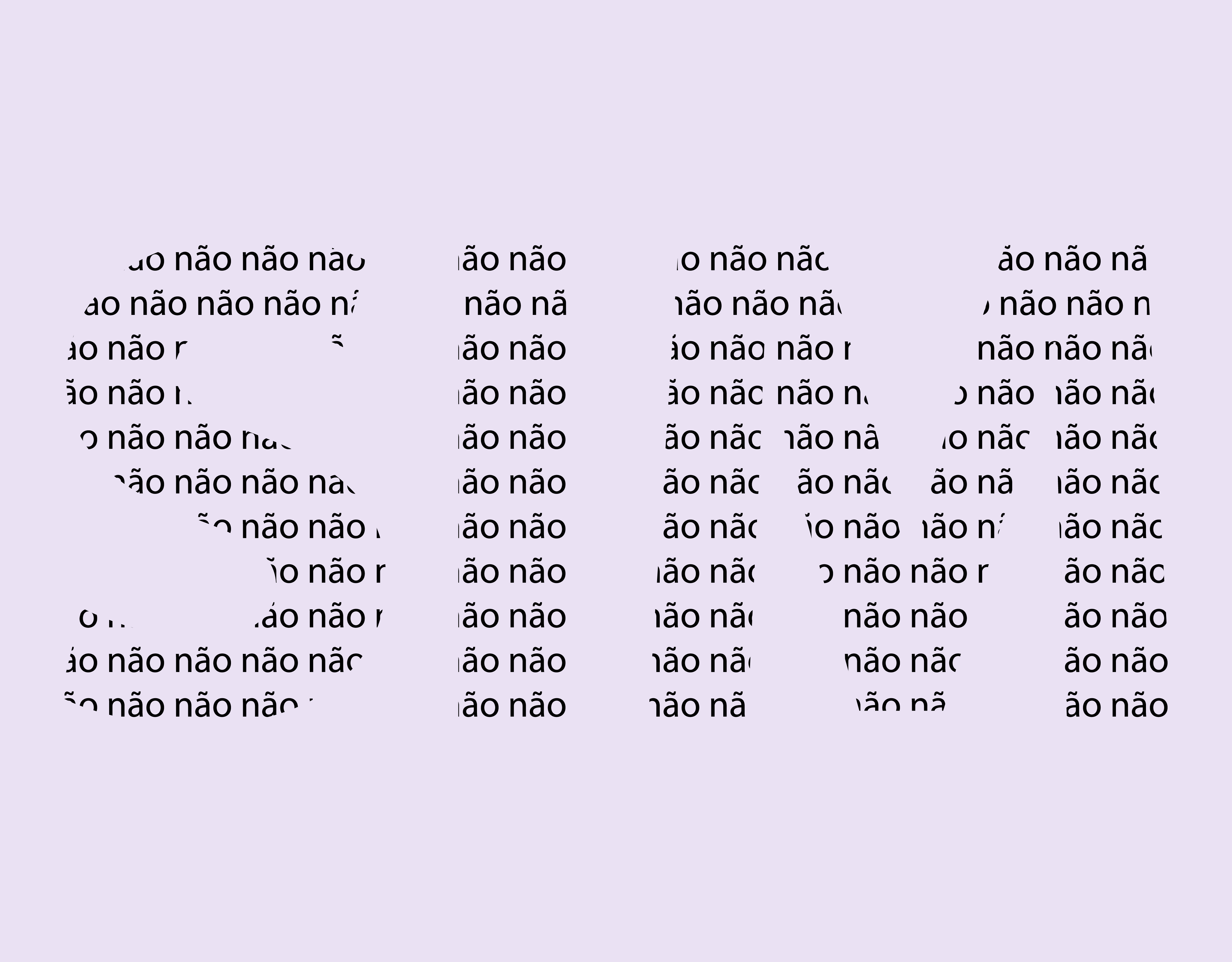

A Figura 1.1 apresenta um texto em sua forma de construir a palavra sim.

Composto por duas palavras, sendo uma delas repetida inúmeras vezes, a mensagem que a Figura 1.1 passa para o leitor é a de que o um sim é feito de muitos nãos. Considerando que as duas palavras se opõem em significado, é fácil pensar que há uma contradição ao ver um sim ser escrito por repetidos nãos. A análise e a interpretação da mensagem que o texto quer passar, todavia, nos levam a perceber que ele é, sim, coerente.

Dessa forma, é possível entender que a coerência pode se estabelecer de diferentes formas no texto e que, para um texto ser considerado coerente, é preciso ativar memórias, interpretar e analisar com atenção.

Diante de tudo que expusemos até aqui sobre coerência, já ficou claro que, para se estabelecer a coerência, são necessárias algumas ordens, sejam elas linguísticas, cognitivas, discursivas, culturais ou interacionais.

Os elementos linguísticos, por exemplo, são, inquestionavelmente, relevantes para que um texto tenha sentido, embora não seja possível compreender o texto somente considerando as palavras que o compõem. Para Koch e Travaglia (2000, p. 59),

esses elementos servem como pistas para ativação dos conhecimentos armazenados na memória, constituem o ponto de partida para a elaboração de inferências, ajudam a captar a orientação argumentativa dos enunciados que compõem o texto etc.

Algumas vezes, para estabelecer coerência, é necessário, também, conhecimento de mundo. Ainda de acordo com Koch e Travaglia (2000, p. 60),

o nosso conhecimento de mundo desempenha um papel decisivo no estabelecimento da coerência: se o texto falar de coisas que absolutamente não conhecemos, será difícil calcularmos o seu sentido e ele não parecerá destituído de coerência.

Em outros momentos, a coerência se faz presente por meio do conhecimento partilhado. Por mais que todos nós trazemos conosco conhecimentos de mundo, é impossível que duas pessoas partilhem dos mesmos conhecimentos, por isso, no processo de comunicação, tendo um pouco de conhecimento comum, aquele que enuncia e aquele que recebe a mensagem poderão estabelecer coerência em seu diálogo, ainda que um traga uma informação nova ao outro.

Essa frase é um exemplo de contexto situacional, pois a situação ocorre no ato da comunicação. O receptor deve identificar “sua camiseta branca” que, em outro contexto, poderia perder o sentido e deixar de ser coerente. Há outros exemplos de conhecimento partilhado que envolvem informações que são identificadas no próprio texto, aquelas que são, culturalmente, conhecidas e as que são do conhecimento geral do enunciador e do receptor.

Grande parte daquilo que lemos exige de nós que façamos inferências para que possamos compreender o que é dito. A inferência é a relação não explícita que fazemos para compreender e interpretar o texto.

Mais pontos devem ser considerados para que a coerência se estabeleça, e os fatores de contextualização são um deles. Para que se compreenda uma mensagem, é preciso que esses fatores sejam bem definidos. Vejamos um exemplo em que isso é essencial.

Sem os fatores de contextualização, o bilhete de Lorena não faz sentido, haja vista que não é possível identificar qual seria aquele vestido, shopping central, qual cidade e a outra encomenda.

A coerência também ocorre por meio da intertextualidade, em que a informação passada deve ser relacionada com o intertexto, ou seja, vestígios de outro texto no texto que se está lendo. Isso ocorre muito em paródias, piadas e, até mesmo, em algumas críticas em que somente quem compreender o intertexto poderá entender a mensagem.

Para encerrarmos nossas considerações sobre coerência, é necessário entender que ela “não é apenas um traço ou uma propriedade do texto em si, mas sim que ela se constrói na interação entre o texto e seus usuários, numa situação comunicativa concreta” (KOCH; TRAVAGLIA, 2000, p. 81).

Diferente do que vimos com a coerência, que é fundamental para que um texto se constitua como tal, a coesão não é uma condição necessária para isso, no entanto

não é menos verdade, também, que o uso de elementos coesivos dá ao texto maior legibilidade, explicitando os tipos de relações estabelecidas entre os elementos lingüísticos que o compõem. Assim, em muitos tipos de textos (...) a coesão é altamente desejável, como mecanismo de manifestação superficial da coerência (KOCH, 2000, p. 19).

Pode-se, a partir disso, definir coesão de acordo com diferentes autores, como sintetizado no quadro a seguir.

Quadro 1.1 – Definições de coesão

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Cada uma dessas definições, caro(a) aluno(a), apresenta sua especificidade, em virtude da época em que foi expressa, da corrente teórica e do autor. Ainda assim, é possível observar que todas elas se referem à relação, à conexão, à ligação e/ou à articulação entre elementos do texto. Dessa forma, a coesão é caracterizada pelo encadeamento linguístico das partes que compõem um texto, ou seja, diz respeito aos diferentes recursos utilizados pelo autor para relacionar, linguisticamente, os elementos do enunciado construído, contribuindo para a construção do sentido.

Para essa concatenação, são utilizados vários mecanismos textuais. É importante mencionar que, de modo geral, cada autor descreve mecanismos específicos para análise da coesão. Halliday e Hassan (1976, apud KOCH, 2000), por exemplo, citam cinco mecanismos: referência, substituição, elipse, conjunção e coesão lexical. Com o avançar das pesquisas, críticas foram surgindo em relação a essa abordagem, especialmente pela proximidade entre referência e substituição. Neste material, seguiremos a abordagem de Koch (2000), que considera a função dos mecanismos coesivos em cada construção textual, propondo, então, duas principais modalidades de coesão: referencial e sequencial, as quais descreveremos nas seções seguintes.

O conceito de “referência”, segundo o dicionário Aurélio, diz respeito ao “1. Ato ou efeito de referir; 2. O que se refere; 3. Alusão, menção” (FERREIRA, 2010, p. 649). O termo “referencial”, por sua vez, refere-se àquilo que faz referência. Logo, podemos definir coesão referencial como a presença, em um texto, de elementos que remetem, aludem, recuperam e/ou antecipam outros elementos já mencionados ou por mencionar no texto.

Para Koch (2000, p. 30), os termos que fazem remissão são denominados “forma referencial ou remissiva”, e os termos que são referidos, “elementos de referência ou referente textual”.

A partir dessas definições, nota-se, de acordo com Koch (2000, p. 30), que “um nome, um sintagma, um fragmento de oração, uma oração ou todo um enunciado” podem ocupar o lugar de um referente textual, o qual vai se construindo enquanto o texto se desenvolve. Observemos os exemplos a seguir para entendermos melhor esses conceitos.

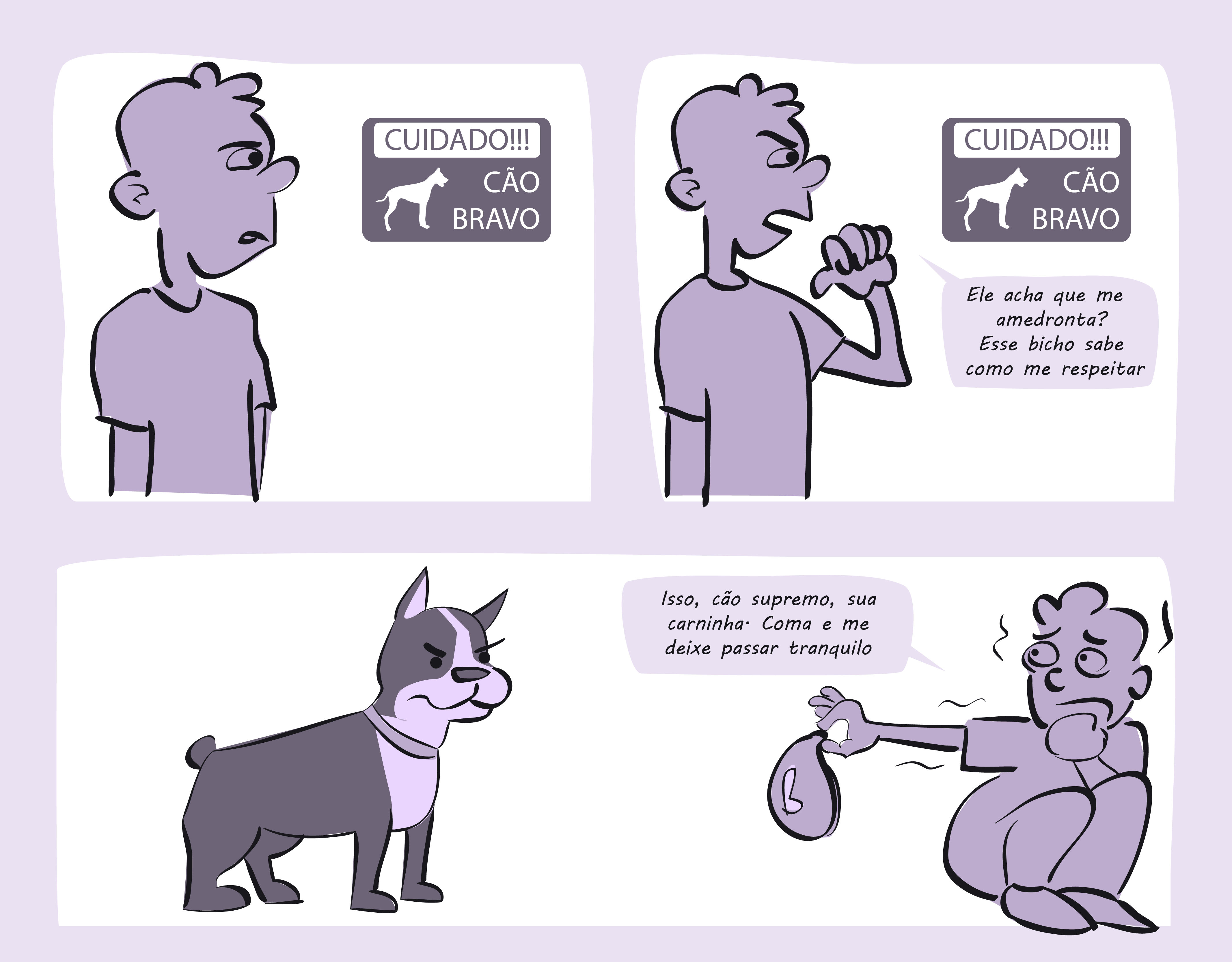

A charge da Figura 1.2 é composta por três quadros. No primeiro, um sujeito lê a orientação de uma placa pendurada no portão de uma residência (“Cuidado, cão bravo”). No segundo quadro, o sujeito fica indignado com os dizeres da placa e mostra-se superior ao cão, afirmando que este deve respeitá-lo. Por fim, o “cão bravo” aparece e o sujeito se rende, subornando o cão com um pedaço de carne, para poder transitar sem ser atacado pelo animal. Na frase do segundo quadro (“Ele acha que me amedronta? Esse bicho sabe como me respeitar”), há o uso de um pronome pessoal de terceira pessoa do singular, “Ele”, e de um pronome demonstrativo, “esse” (acompanhado do substantivo masculino “bicho”). Pelo contexto, é possível compreender que ambos os pronomes estão, sintática e semanticamente, retomando o substantivo “cão”, presente na placa que se repete em todos os quadros da charge.

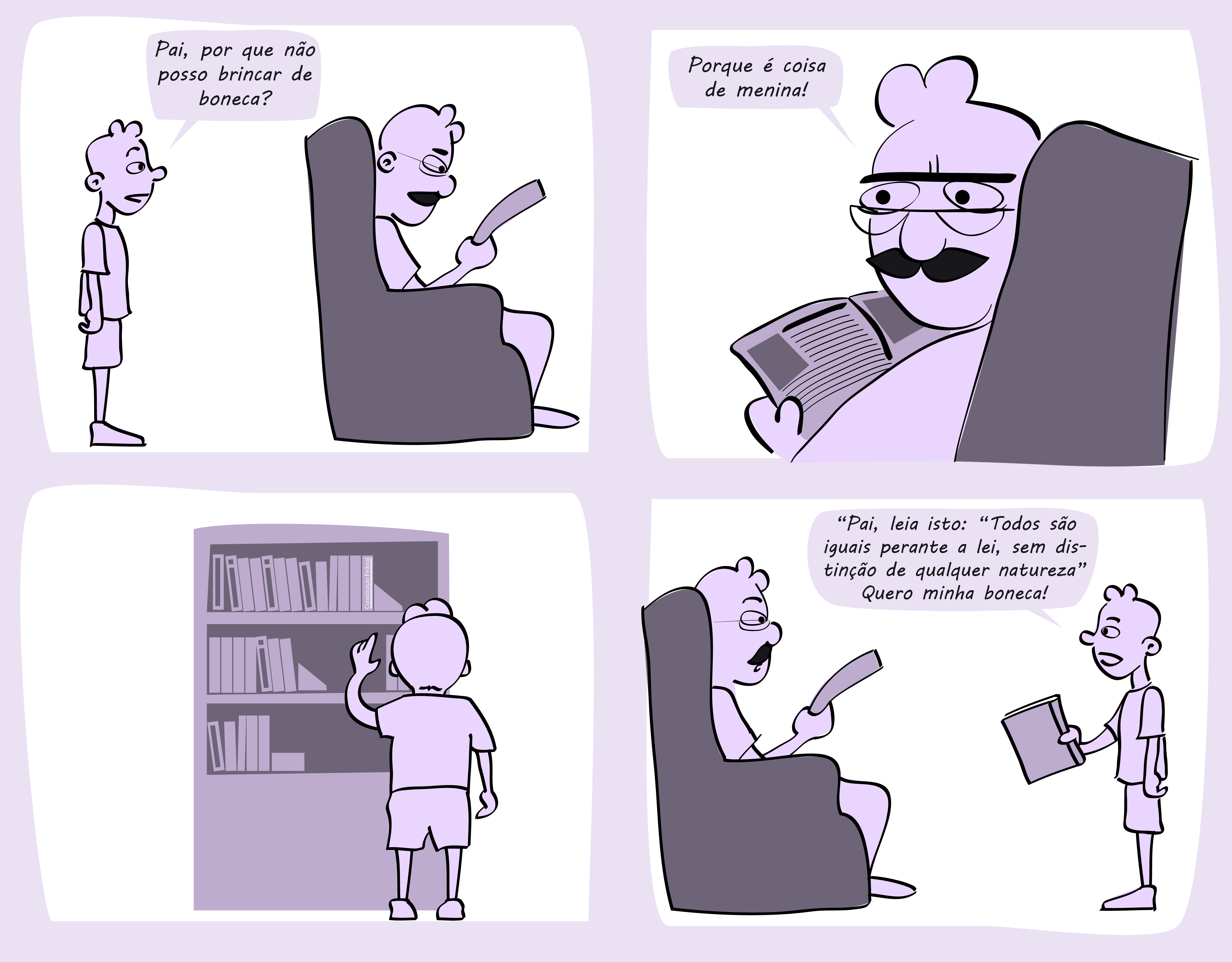

Um processo semelhante ao observado nas construções do exemplo anterior ocorre nesta charge:

Essa charge é composta por quatro quadros, nos quais um garoto conversa com seu pai, com o intuito de entender por que não pode brincar de boneca. O pai usa o argumento de que essa brincadeira é de menina. Não satisfeito com a resposta, o filho busca respaldo na lei e assegura ao pai que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, exigindo, em seguida, que o pai lhe dê uma boneca. Na frase do último quadro, há o uso de um pronome demonstrativo, “isto”, para introduzir uma nova informação, ou seja, o filho utiliza uma forma referencial para apresentar ao pai o texto da lei, uma informação nova, não presente anteriormente no texto.

Os exemplos das Figuras 1.2 e 1.3 ilustram, então, o funcionamento da coesão referencial, em que se recorre a termos linguísticos para retomar (ele/esse) ou antecipar (isto) referentes textuais. Esses termos são caracterizados, respectivamente, como anáfora e catáfora.

Na escrita e na fala cotidianas, é muito comum encontrarmos divergência no uso dos pronomes demonstrativos em relação ao que preveem as gramáticas normativas. Para compreender a função e a aplicação esperadas pelas normas desses pronomes, assista a esta videoaula com o professor Pasquale, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=He4gE5N1T1s >. Acesso em: 08 out. 2017.

De acordo com Koch (2000, p. 30), seguindo a proposta de Kallmeyer et al. (1974), anáfora e catáfora se manifestam, de modo geral, nos textos por meio de formas remissivas: (1) não referenciais e (2) referenciais. É importante mencionar que a autora propõe que as formas remissivas não referenciais dividem-se em presas e livres; para os propósitos deste material, apresentaremos uma descrição apenas da divisão geral. Sendo assim, as formas remissivas não referenciais são as que apresentam somente “instruções de conexão”, sem orientação de sentido, as quais estão sintetizadas e exemplificadas no quadro a seguir.

Quadro 1.2 – Principais formas remissivas não referenciais

Fonte: adaptado de Koch (2000).

As formas remissivas referenciais, por sua vez, dizem respeito a termos que apresentam tanto instruções de conexão quanto de sentido. A caracterização dessas formas está resumida e ilustrada no quadro a seguir.

Quadro 1.3 – Principais formas remissivas referenciais

Fonte: adaptado de Koch (2000).

O uso de formas remissivas, muitas vezes, pode estabelecer relações ambíguas. De que modo, então, o leitor compreenderá qual o referente textual? Você, aluno(a), já se deparou, durante a leitura de um texto ou a conversa com um colega, com alguma situação de ambiguidade textual? Como fez para descobrir qual o referente e compreender a informação? Segundo Koch (2000, p. 48), “havendo no contexto dois ou mais referentes potenciais para uma forma remissiva, a decisão do leitor/ouvinte terá de se basear nas predicações feitas sobre elas, levando em consideração todo o contexto em que estão inseridas”.

A partir das explicações e das exemplificações anteriores, é possível compreender que a coesão referencial permite que o texto não seja um amontoado de palavras desconexas. Assim,

O que se coloca como mais importante no uso desses elementos de coesão é que cada um deles tem valor típico. Além de ligarem partes do discurso, estabelecem entre elas um certo tipo de relação semântica: causa, finalidade, conclusão, contradição, condição, etc. Dessa forma, cada elemento de coesão manifesta um tipo de relação distinta (FIORIN; SAVIOLI, 2007, p. 279).

Vimos, nesta seção, as características das formas remissivas que retomam ou antecipam referentes textuais. A seguir, estudaremos, com mais detalhes, os elementos que estabelecem relações semânticas, que são classificados, de acordo com a proposta de Koch (2000), a qual seguimos neste material, como coesão sequencial.

O termo sequência, de acordo com Ferreira (2010, p. 694), dentre outros significados, refere-se a “1. Ato ou efeito de seguir. 2. Aquilo que vem em seguida; continuação de algo iniciado anteriormente”. Sequencial diz respeito àquilo que dá sequência. Dessa forma, podemos pensar em coesão sequencial como mecanismos que pretendem fazer o texto progredir, propondo um segmento para suas partes. Koch (2000, p. 49) afirma que

A coesão seqüencial diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se estabelecem entre segmentos do texto (enunciados, partes de enunciados, parágrafos e mesmo seqüências textuais), diversos tipos de relações semânticas e/ou pragmáticas, à medida que se faz o texto progredir.

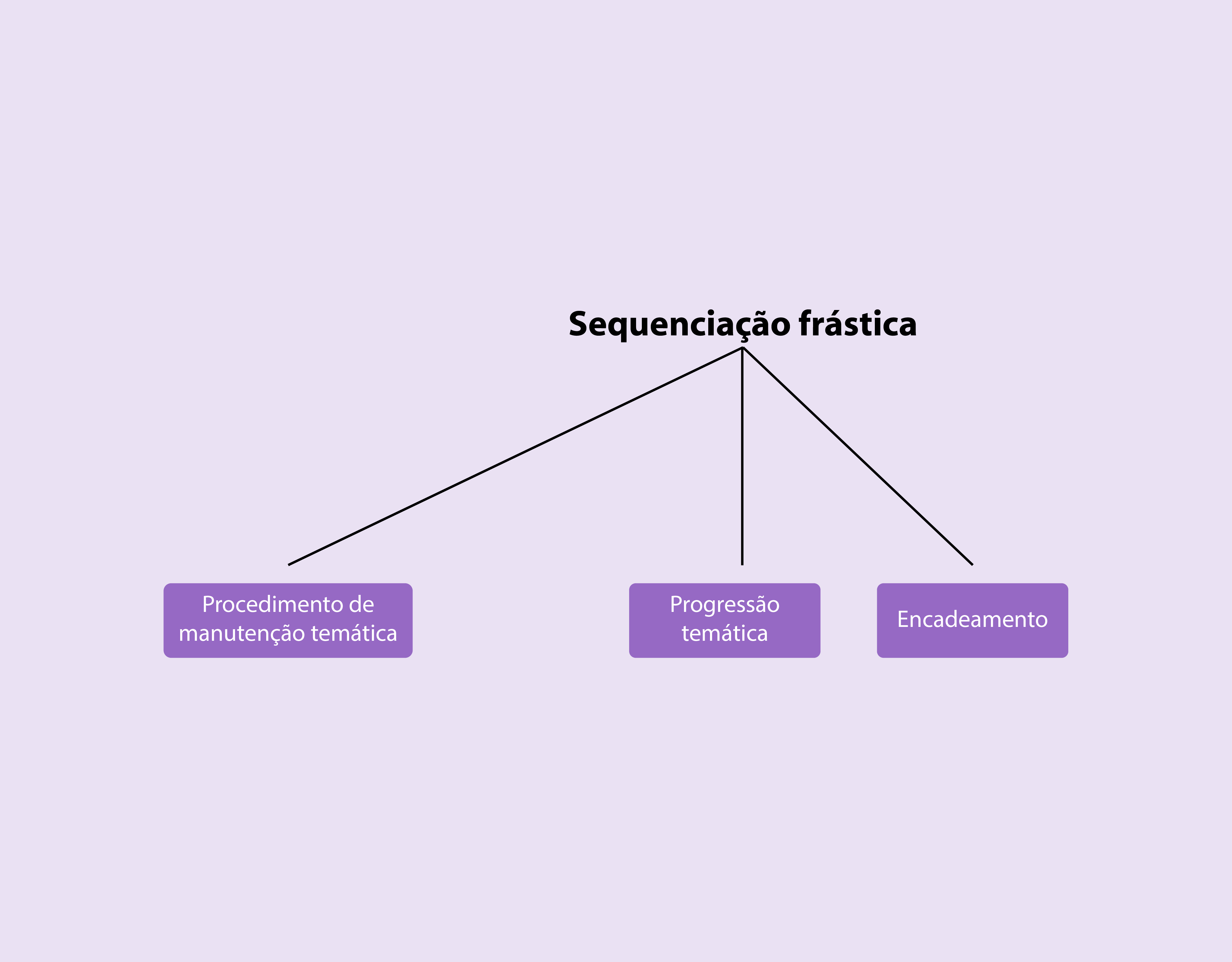

A partir dessa definição, podemos compreender o que a autora entende por texto: um todo formado por partes interdependentes, as quais estão relacionadas por diversos mecanismos que dão sequência a esse todo. Assim, a progressão textual pode se dar por meio de sequenciação parafrástica ou de sequenciação frástica. Vamos entendê-las um pouco melhor?

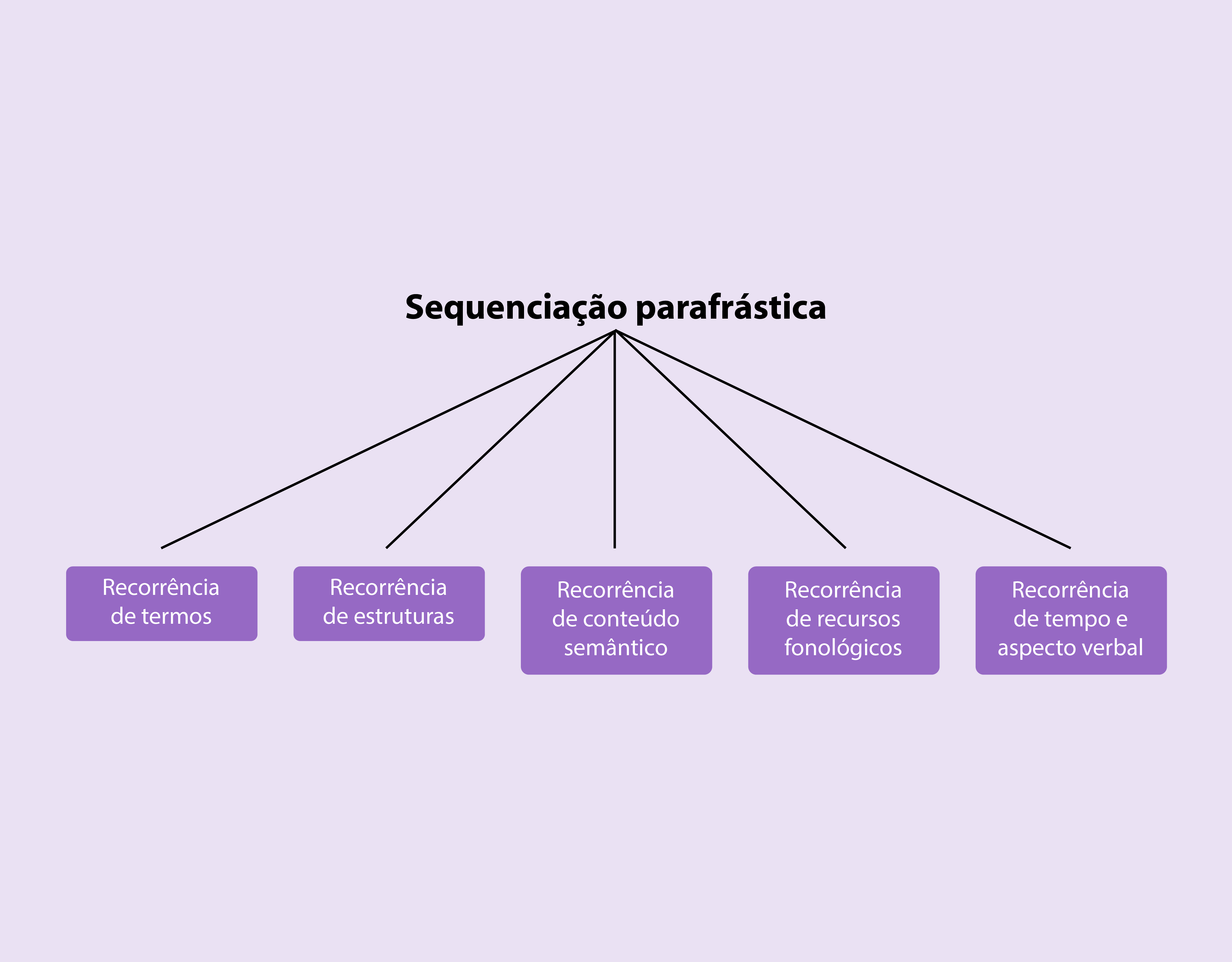

Entende-se por sequenciação parafrástica, segundo Koch (2000, p. 49), os “procedimentos de recorrência” utilizados na progressão textual, ou seja, é o processo de fazer o texto progredir “reescrevendo/detalhando” uma mesma informação (sem o uso de mecanismos estritos). O esquema a seguir mostra os principais procedimentos de recorrência:

Quando há recorrência de termos, nota-se a repetição de um mesmo elemento lexical (Exemplo a). A repetição de uma mesma estrutura sintática preenchida por elementos lexicais distintos caracteriza a recorrência de estruturas (Exemplo b); o inverso desse procedimento, ou seja, um mesmo conteúdo semântico exposto a partir de diversas estruturas lexicais, evidencia a recorrência de conteúdos semânticos (Exemplo c). A recorrência de recursos fonológicos, tanto segmentais quanto suprassegmentais, consiste na repetição de sons de consoantes (aliteração), vogais (assonância) e/ou na presença de ritmo, rima etc. (Exemplo d). Por fim, a função de indicar ao leitor se o texto comenta ou relata um fato, se é retrospectivo, prospectivo ou está no presente cabe à recorrência de tempo e aspecto verbal (Exemplo e).

Exemplo A:

Café com pão

Café com pão

Café com pão Virge

Maria que foi isso maquinista?

Agora sim

Café com pão

Agora sim

Voa, fumaça

Corre, cerca

Ai seu foguista

Bota fogo

Na fornalha

Que eu preciso

Muita força

Muita força

Muita força(trem de ferro, trem de ferro).

Observa-se, nessa construção, a repetição de elementos lexicais (como “Café com pão” e “Muita força”), a qual busca representar os sons produzidos por um trem em movimento.

Exemplo B:

E agora, José?

A festa acabou,

a luz apagou,

o povo sumiu,

a noite esfriou,

e agora, José?

e agora, você?

você que é sem nome,

que zomba dos outros,

você que faz versos,

que ama, protesta?

e agora, José?

Está sem mulher,

está sem discurso,

está sem carinho,

já não pode beber,

já não pode fumar,

cuspir já não pode,

a noite esfriou, o dia não veio,

o bonde não veio,

o riso não veio

não veio a utopia

e tudo acabou

e tudo fugiu

e tudo mofou,

e agora, José?

(Carlos Drummond de ANDRADE – E agora José?)

Nota-se, caro(a) aluno(a), que o texto, em vários momentos, apresenta a mesma construção sintática (por exemplo, o sujeito seguido de um verbo intransitivo: a luz apagou; o povo sumiu, a noite esfriou), mas os elementos lexicais mudam a cada passagem (isto é, em cada construção, há um sujeito e um verbo diferentes).

Exemplo C:

“Capitu quis que lhe repetisse as respostas todas do agregado, as alterações do gesto e até a pirueta, que apenas lhe contara. Pedia o som das palavras. Era minuciosa e atenta; a narração e o diálogo, tudo parecia remoer consigo. Também se pode dizer que conferia, rotulava e pregava na memória a minha exposição. Esta imagem é porventura melhor que a outra, mas a ótima delas é nenhuma. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura mui particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor, à força de repetição” (Machado de ASSIS – Dom Casmurro).

Nesse trecho do livro Dom Casmurro, é possível notar que o autor faz uma descrição de Capitu, de sua características, e as informações circulam em torno dessa descrição. Na passagem: “Capitu era Capitu, isto é, uma criatura mui particular, mais mulher do que eu era homem”, vê-se um mesmo conteúdo semântico (descrição de quem era Capitu) exposto a partir de diversas estruturas lexicais (uma criatura mui particular, mais mulher do que eu era homem).

Exemplo D:

“Se acaso me quiseres

Sou dessas mulheres

Que só dizem sim

Por uma coisa à toa

Uma noitada boa

Um cinema, um botequim”

(Chico BUARQUE – Folhetim).

Vemos, nesse trecho de Folhetim, a presença, especialmente, de rimas (quiseres/mulheres; sim/botequim; à toa/boa) e de aliterações dos sons sibilante (recorrência “s”, “c” e “z”) e nasal (repetição de “m” e “n”), que conferem ao poema uma melancolia e fluidez que são frutos da própria história contada nele.

Exemplo E:

“Levantei-me num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos. Olhei ao meu redor. E vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente” (Antoine de SAINT-EXUPÉRY – O pequeno príncipe).

Destaca-se, nesse trecho do livro “O pequeno príncipe”, a descrição de ações, isto é, um relato de algum acontecimento passado pelo personagem. A definição do tempo é marcada pelo uso dos verbos no pretérito perfeito do indicativo (levantei; esfreguei; olhei; vi), no pretérito perfeito do subjuntivo (tivesse) e no pretérito imperfeito (observava).

A sequenciação frástica, por sua vez, diz respeito à progressão “por meio de sucessivos encadeamentos, assinalados por uma série de marcas linguísticas”, as quais estabelecem relações específicas entre os enunciados do texto (KOCH, 2000, p. 55). É diferente da parafrástica, porque, nesta, há retornos que “bloqueiam” o fluxo informacional; já na frástica, o texto progride sem rodeios e com uso de conectores que marcam a interdependência entre os enunciados do texto. Os procedimentos utilizados para essa sequenciação estão sintetizados no esquema a seguir.

A sequenciação frástica com procedimentos de manutenção temática refere-se ao uso de termos que fazem parte de um mesmo campo lexical/semântico, o que possibilita ao leitor criar esquemas mentais para a interpretação geral do texto, como ocorre no exemplo seguinte, em que as palavras destacadas pertencem a um mesmo campo lexical:

A Polícia Civil identificou os suspeitos de envolvimento no tiroteio na Cruzada São Sebastião, no Leblon, Zona Sul do Rio, que deixou três feridos na noite desta quarta-feira (MENDONÇA, 2017, on-line).

A relação/articulação entre tema e rema marcam a progressão temática. O tema refere-se à primeira informação de uma oração, seria o ponto de partida da informação. O rema é o responsável pelo desenvolvimento do tema, apresentando informações novas que fazem o tema progredir.

O jogo contra Níger seria uma oportunidade de testar algumas opções. O meia Helio Junio, por exemplo. Convocado para ocupar a vaga de Vinicius Junior, o jogador do São Paulo chegou à Seleção já com o Mundial em curso. Quem já tem recebido chances também pode ganhar mais tempo de jogo. É o caso do atacante Vitinho, do Corinthians, que entrou nas duas partidas até aqui. Vitinho chegou a ser titular do Brasil no início do Sul-Americano, mas se machucou (SOUZA, 2017, on-line).

A informação destacada é o tema da mensagem, é, então, o ponto inicial, a partir do qual o parágrafo foi desenvolvido. Todas as demais informações completam a inicial e propõem um encadeamento de ideias, permitindo que novas informações (rema) sejam acrescentadas para que o texto progrida.

Com base nisso, Koch (2000), seguindo a proposta de Danes (1970), destaca cinco tipos de progressão temática:

O último procedimento observado no esquema é a sequenciação frástica por encadeamento, a qual estabelece “relações semânticas e/ou discursivas entre orações, enunciados ou sequências maiores do texto” (KOCH, 2000, p. 60). Essas relações manifestam-se por justaposição ou conexão.

A coesão sequencial frástica por justaposição, em um dos casos, utiliza-se de partículas para marcar uma sequência entre as partes menores ou maiores da estrutura textual. Ressalta-se que há justaposição sem partículas, mas, nesse caso, não tem relação direta com a coesão, e sim com a coerência. No caso de uso de partículas, notam-se três níveis de justaposição:

Outro mecanismo de coesão sequencial frástica é a conexão, que apresenta conectores interfrásticos para relacionar as partes do texto. Esses conectores podem ser “conjunções, advérbios sentenciais (também chamados advérbios de texto) e outras palavras (expressões) de ligação que estabelecem, entre orações, enunciados ou partes do texto diversos tipos de relações semânticas e/ou pragmáticas” (KOCH, 2000, p. 62).

De forma geral, essa conexão se dá por: relações lógico-semânticas, que se utilizam de conectores de tipo lógico, marcando relações de causalidade, mediação, disjunção, temporalidade, conformidade e modo; relações discursivas ou argumentativas (em que se produz dois ou mais enunciados, sendo o primeiro tema que desencadeará o segundo), realizadas por conectores, que marcam relações pragmáticas, retóricas ou argumentativas, expressos por conjunção, disjunção argumentativa, contrajunção, explicação ou justificativa, comprovação, conclusão, comparação, generalização, especificação/exemplificação, contraste e correção/redefinição.

Fiorin e Savioli (1990) apresentam alguns elementos de coesão, que interpretamos como de sequenciação frástica por conexão, e suas funções, os quais sintetizamos no quadro a seguir.

Quadro 1.4 – Alguns elementos de coesão e suas funções

Fonte: adaptado de Fiorin e Savioli (1990, p. 280-281).

Na Língua Portuguesa, existem outros diversos elementos que têm a função de concatenar as partes do texto. O Quadro 1.4, adaptado de Fiorin e Savioli (1990), apresentou apenas alguns desses conectivos e suas respectivas funções. Para ter acesso a outros conectivos, consulte o link: <https://redacaoparaconcursos.com.br/tabela-conectivos/>. Acesso em: 08 out. 2017.

Vamos praticar um pouco essa teoria, caro(a) aluno(a)? Observe a letra da canção “Trem-bala”, de Ana Vilela:

Não é sobre ter todas pessoas do mundo pra si

É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti

É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz

É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós

É saber se sentir infinito

Num universo tão vasto e bonito é saber sonhar

Então, fazer valer a pena cada verso

Daquele poema sobre acreditar

Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu

É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu

É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações

E assim ter amigos contigo em todas as situações

A gente não pode ter tudo

Qual seria a graça do mundo se fosse assim?

Por isso, eu prefiro sorrisos

E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim

Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar

E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar

Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais

Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás

Segura teu filho no colo

Sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui

Que a vida é trem-bala, parceiro

E a gente é só passageiro prestes a partir

A canção é toda construída por meio de sequenciação textual, que liga um enunciado ao outro e leva à compreensão do todo. De modo geral, em vários momentos, há uma comparação de situações, em que o eu-lírico afirma “não é ser X, mas sim Y” (por exemplo, “Não é sobre ter todas pessoas do mundo pra si / É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti”). Nessa construção, destaca-se o uso de diversos elementos coesivos, os quais proporcionam essa concatenação de informações. É importante mencionar que analisaremos alguns elementos aqui, para exemplificar a teoria vista anteriormente, mas uma análise mais minuciosa destacaria muitos outros.

O primeiro conectivo destacado na canção é o “e”, que instaura uma adição entre duas partes, ou seja, soma as ideias “cantar” e “poder escutar”. O mesmo funcionamento é observado no uso de “também”, que pretende acrescentar uma nova informação (ter morada) à ideia inicial (ser abrigo). Na sequência, há o uso de “assim”, que pretende confirmar ou explicitar a informação anterior (ou seja, complementa a informação de que, sendo abrigo e tendo morada em outros corações, pode-se ter amigos em todas as situações). Por fim, vemos a utilização de “porque”, que introduz uma explicação (quando menos se espera a vida já ficou pra trás), a qual justifica o argumento inicial (não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais).

Em síntese, notamos que os mecanismos de coesão sequencial frástica

se constituem em fatores de coesão textual na medida em que garantem a manutenção do tema, o estabelecimento de relações semânticas e/ou pragmáticas entre segmentos maiores ou menores do texto, a ordenação e articulação de seqüências textuais (KOCH, 2000, p. 56-57).

Com base no exposto, é possível concluir que coesão referencial e coesão sequencial dizem respeito a diferentes funcionamentos de mecanismos textuais que pretendem construir a coerência do texto. Assim, esses dois tipos convivem em um mesmo texto, buscando ora retomar/antecipar termos, ora dar seguimento ao texto por meio de relações semânticas/pragmáticas.

Nome do livro: A coesão textual

Editora: Linguística Contexto

Autor: Ingedore Villaça Koch

ISBN: 85-85134-46-1

Comentário: O livro “A coesão textual” foi abordado em diversos momentos desta unidade, para descrever e exemplificar conceitos relacionados a esse fator textual. Koch apresenta, nesse material, uma descrição detalhada do funcionamento dos elementos coesivos na construção do texto, auxiliando o leitor a identificá-los em leituras cotidianas, assim como a utilizá-los com propriedade em sua escrita.